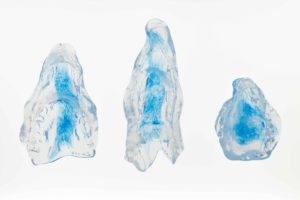

声の抜け殻

ライトボックスの上に並べられた、半透明の柔らかなオブジェ。手のひらに収まる大きさの、生き物の抜け殻にも思えるそれらは声の彫刻である。もう少し詳細に言うと、「あ」から「ん」までのひらがな46音や、ある言葉を声にする際の口腔内の動きやかたちを、ポリエチレン樹脂で型取ったものである。《Phonation piece》と名付けられた、光を通過しぼんやりと輝くいくつもの「声」は実に多様な形をしている。それらを単に美しいオブジェとして見ることも可能だろう。しかし本作の制作動画には、作家が口いっぱいに樹脂を含み、呻くようにゆっくりと声を発したあとで、飲み込んだ樹脂を苦しそうに吐き出す様子が映される。この映像を見た後では、本作を美しさの中だけで捉えることは難しい。

林葵衣はこれまでも、記憶体としての人の声や、声の固有性に強い関心を持ちながら制作を続けてきた作家である。例えば現時点での代表作である《Phonation》(2016-)のシリーズでは、音となった瞬間に消えてしまう声を、唇と支持体を物理的に接触させることで記録した。また、発話する口の動きに関心を持ち制作したという映像作品《Lip Synch》(2020)では、妊娠時の記憶を語る作家の母と林との会話を、話者を交換して再演した[1]。今回発表した《Phonation piece》シリーズも声に着目した一連の作品の系譜に位置するのだが、注目したいのは本作が「口腔」という、これまで以上に身体の内部にフォーカスした「彫刻」として表れたことである。

《Phonation piece》を制作するにあたり林が参照したという作品のひとつが、アルテ・ポーヴェラの代表的作家、ジュゼッペ・ペノーネのテラコッタ彫刻《息吹》であることは興味深い[2]。《息吹》にはいくつかのバリエーションが存在し、例えば豊田市美術館が収蔵する《息吹7》(1978)は、高さ168cmとほぼ人間の身長大につくられた大きな壺のような作品である。片側には、シャツのボタンやズボンの皺、靴の窪みなど、頭からつま先までペノーネが身体全体を粘土に押し当てた跡が残り、顔の部分には口腔と思われる突起物が見える。口から吐き出された息吹を象徴するのは、裾が広がるスカートのような大きな膨らみだ。肌の色にも似たピンク色のこのテラコッタ彫刻は、等身大のスケールからもすぐさま人の姿を想起させる。本作についてペノーネは、「呼吸することは…(中略)…皮膜の包みを、つまり皮膚によって与えられた同一性を消去する行為である」[3]と述べる。息吹と声。照射する範囲は異なるものの、「皮膚によって与えられた同一性を消去する」というペノーネの言葉は、林の作品にも通じる点があろう。なぜなら声は、皮膚の内側から抜け出した瞬間に「私」から離れ、社会性を帯びるためである。肺からの息が声帯を震わせ、共鳴腔で響いて生成される声。身体が発する捉えどころのない響きをニュートラルかつプリミティブな形で現前化するにあたり、林が身体と外界との境目たる唇から、より身体の内部へと焦点を深化させたのは必然だった。

そして嘔吐のごとく強い肉体的負荷を伴って制作された本作には、柔軟で、思いも寄らない起伏や空洞に満ちた身体の神秘すらも刻印されている。それは、吐き出した息吹を常に変容する「白い形」として写真に収めた、やはりペノーネによる写真作品《息吹》(1975)を想起させる[4]。ペノーネが、呼吸というエフェメラルかつ持続的な生命現象を写真を通じて彫刻化したとするならば、林の彫刻は、多彩な声を発する体内を直取し露わにした物体として現実空間に佇む。

ただ、大きく重量感があり、見るものに「妊娠と死滅」[5]を容易に連想させるペノーネのテラコッタの彫刻と比べ、林の半透明な彫刻たちは小さく、軽く、柔らかい。形も色も定まらないその姿は不確かで、あまりに無防備でさえある。しかし、この弱さこそが「声」そのものだとしたら?

文化人類学者の川田順造は、「声の生命は、発し終えられた瞬間に、何の痕跡ものこさずに消えてしまうところにある」と述べる[6]。そうであるならば、発し終えてもなお世に留まろうとする声の生命とは何であろうか。

林は過去に、宮沢賢治の『よだかの星』の一部を英訳したスライドガラスを、鑑賞者が自由に組み替えることができる《よだかの星 / THE NIGHTHAWK STAR》(2019、以下《よだかの星》と称す)という作品を発表している。賢治の童話の一節が星のように散らばり、新たな正座を結んでいくことを託された作品である。本作は、《Phonation piece》を読み解くヒントになるだろう。《よだかの星》では、賢治が紡いだ言葉は英語という異なる言語に翻訳され、その一節を選び取った林、スライドガラスを手に取る鑑賞者によって、徐々に元の物語や言葉が解体されていく。一方《Phonation piece》にはまだ、解体できる言葉も物語もない。吐き出された「声」たちは、胎児のごとく脆弱でブリュットな状態でそこにいるだけなのだ。そしてこの「声」には形と質量がある。それはつまり、誰もが「声」を手に取り、位置や意味を変え、奪い去ることさえできるということだ。こうした行為はもちろん倫理的に許されないが、物理的には可能だ。そしてそもそも私たちの声は、ひとたび体内から発せられたあとでは、常に誰かににかき消され奪われる暴力や危険に晒されているではないか。

発せられてもなお世に留まることを選択した、無防備な声の抜け殻。それらは、既に終わった過去の記録や痕跡ではない。いかようにも言葉を、そして物語を生成しうる複数の未来を纏いながら、自分たちの生命を生々しく痛切に曝け出しているのだ。静かに佇む「声」と如何にして向き合い、関係を結び、物語を紡ぎうるのか。林の彫刻は、私たちに委ねる。その姿は小さく弱く、そして美しい。

渡辺 亜由美 (滋賀県立美術館 学芸員)

(2022.10.11)

撮影|守屋友樹

[1] 「他人の話した言葉を自分で言い直してみて、その口の動きが何なのかというのを捉えようとしている」林葵衣 個展「Playing Body / 遊動躰」(会期:2020年3月13日〜29日、会場:Gallery Parc、京都)インタビュー資料、《Lip Synch》、頁記載なし(https://galleryparc.com/pdf/2020_pdf/20200313_hayashi_a_pdf/hayashi_interview_0324.pdf)【最終確認:2022年9月29日】

このインタビューで、「すごく棒読みなところがありますが、…(中略)…練習してうまく言おうとは思わなくて、また演技をしてみたいわけではなく、シンプルに「入れ替える」ということで見えてくることがあるだろうと。…(中略)…だから一発撮りです」と話すよう、本作において林は、語りの交換によって他者の記憶や経験を体内に憑依/投射させる身振りとは距離を置いているように思える。他者の語りを真似る、という手法を用いた作品としては、例えば山城知佳子の《あなたの声は私の喉を通った》(2009)が思い浮かぶ。ただしリップシンクを繰り返すことで、戦争体験者の強烈な経験が自身の肉体と脳内に投影される瞬間の鮮烈さを捉え、映像に記録した山城と、淡々とした語りによって声と口の動きとの固有性と交換可能性を追跡した林とは、関心や態度は異なる地点にある。

[2] 林と筆者との会話による。ペノーネの《息吹》については以下を参照。

Richard Martin, “Giuseppe Penone, Breath 5, 1978”, Tate, 2016, https://www.tate.org.uk/art/artworks/penone-breath-5-t03420 【最終確認:2022年9月29日】

ジュゼッペ・ペノーネ《息吹7》、1978年、豊田市美術館(https://www.museum.toyota.aichi.jp/collection/giuseppe-penone)【最終確認:2022年9月29日】

[3]『アルテ・ポーヴェラ/貧しい芸術』[展覧会図録]豊田市美術館、2005年、162頁。

[4] 国内では豊田市美術館が《息吹—1番目の》(1975年[2004年プリント])を所蔵している。

[5] ディディエ・スマン「流動する彫刻 —ジュゼッペ・ペノーネへのインタビュー」『ジュゼッペ・ペノーネ展』[展覧会図録]、豊田市美術館、2009年、82頁。

[6] 川田順造『聲』筑摩書房、1988年、5頁。この書籍は次のテキスト内で言及されていたもの。平田剛志「ルージュの痕跡」林葵衣『水の発音』[展覧会リーフレット]発行:林葵衣、2017年、11頁。

Aoi Hayashi Speaker Attitude

Voice’s Shell

There are half-transparent, soft objects lined up on the lightbox. The size of them is just about the palm of your hand; seemingly a creature’s shell. They are the voice’s shell. To be more precise, they are polyethylene resin shaped by movements and figures in the mouth when pronouncing the 46 Hiragana syllabary from the “a'” to the “n” sounds, and some words as well. “Phonation piece”- they are titled. Those “voices” let the light through inside dimly and have got the diversity in their shapes. It is possible to see them as ordinary, beautiful objects. However, in the production video of this work we can see the artist filling her mouth with resin, slowly uttering a word in a groaning voice, and then spat the resin out with pain. After watching this production process it would be difficult to see these works only for the aspect of their beauty.

Aoi Hayashi has been working on her artworks with a strong interest in human voices as a memory device or individuality of voices. In her recent representative artwork series, “Phonation (2016),” voices are recorded by having her lips contact the support medium even though they disappear once pronounced. Also, the video artwork, “Lip Synch,” was focused on the mouth’s movements in pronouncing words. In this artwork, Hayashi assumed the role of her mother in a conversation about her mother’s memories of pregnancy. The “Phonation piece” series is also focused on voices like the other series, but with “oral cavity” our attention this time was more focused on internal body features than before and presented as “sculptures”.

At the time when working on “Phonation piece”, one of the artworks of interest that Hayashi referred to was from the one of the prominent artists of Arte Povera, Giuseppe Penone, and his sculpture artwork, “Breaths.” In his artwork series of “Breaths”, “Breath 7” (1978)—in the collection of the Toyota Municipal Museum of Art—is a large vase-like work with a height of 168 cm, almost as tall as a human being. One side has the passages of Penone pushing his whole body into the clay, such as buttons of his shirt, the wrinkles of his pants, the dents of his shoes, and so on. A protrusion that seems to be his mouth around the face area can be seen. Symbolizing the breath exhaled from the mouth is a large skirt-like bulge with a wide hem. The terracotta sculpture, which resembles a skin color, evokes a human figure even from the life-size scale artwork. As for the artworks, Penone stated, “Breathing is […], the act of eliminating the identicalness given by skin.” Breath and voice. There are some differences in the range of focus, but Penone’s statement, “eliminating the identicalness given by skin” applies to Hayashi’s artworks as well. That is because the voice departs from “me” through the skin at the moment of utterance and associates with sociality. The breath from the lungs vibrates the vocal cords. The voice is echoed in the resonance chamber and created. It was natural that Hayashi deepened the focus more on the internal body than lips, which are the boundary between her body and the outside world, when manifesting the elusive sound that the body creates in a neutral and primitive way.

Also, the artworks were created with strong physical labor like vomiting, and they are very soft. They show undulations that you never imagine and the mysteries of a body filled with hollows. It reminiscent of the photograph artwork “Breath”(1975) by Penone which recorded the white changing shapes of the breath. If Penone “sculpturized” the ephemeral but continuous vital phenomenon like breathing through photographs, Hayashi’s sculptures sit in a reality as an object that utters various voices and takes out the inner body parts and reveals them.

Hyashi’s half-transparent sculptures are small, light, and soft; compared with the terracotta sculpture by Penone, the size and massiveness of which are easily suggestive of “Pregnancy and distinction.” Hyashi’s sculptures do not have fixed shapes and colors, so their form is uncertain and innocent. However, what if the fragility was the “voice” itself?

The cultural anthropologist, Junzo Kawata said: “The life of a voice is distinguished by its disappearance following the moment it’s uttered.” If so, what is the life of voice that resists disappearance and remains in this world after it has been uttered?

In the past, Hayashi created The Nighthawk Star (2019), a slide glass translation of a part of Kenji Miyazawa’s Yodaka no Hoshi, which can be freely rearranged by the viewer. Some phrases from Kenji’s fairy tales are scattered like stars. People connect new constellations with the glasses. This artwork may be a clue to figuring out “Phonation piece.” In The Nighthawk Star by Hayashi, the words Kenji fabricated in “Yodaka no Hoshi” were translated into the English language. Hayashi took some phrases out of them. People now take the slide glasses, and gradually the original story or words are broken down. While “Phonation piece” has no words or story to be broken down yet. “Voices” spat out stay as they are: like a weak and brut infant. But, these “voices” have shapes and weights. That is to say, anyone can take voices in their hands, change their positions and meanings, and take them away. Ethically, the action would surely not be forgiven, but it is possible physically. Moreover, once our voices come out of our bodies, they are always under the violence and risk of being drowned out and taken away by someone.

They are innocent shells of voices which decided to stay outside of the world even after utterance. They are not records or traces of the past that have ended. However, words and stories are created with multiple futures veiled; their lives are revealed vividly and keenly. We are the ones to choose how we give attitude to the “voices” and fabricate stories. Hayashi’s sculptures make us the ones. The figure of them is small, fragile, and beautiful.

(Ayumi Watanabe|Curator at Shiga Museum of Art)

(Kazumasa Ueda|Translator)